あ!12本のフランス映画を上映することに!

映画といえばフランス。このイメージは、根強い。

19世紀、映画の草創期は、フランス、イギリス、イタリア、ドイツ、スウェーデン、日本、アメリカらがスタジオシステムを発達させて巨大産業を成立させていったわけだが~ああ、この映画世界地図も、今や大幅に書き換えられている~どこまでも資本主義を貫くアメリカと張り合うような、文化としての擁護を国をあげて行う印象は、いまだ強く伝わってくるフランス。

第41回ぴあフィルムフェスティバルの招待作品部門をゆっくり眺めていると(と言いつつ、プログラムしたのは不肖私だが・・・)あらま!フランス映画が3割近くを占めているような!

今回、初の試みは、“フランスといえばカンヌ”という、まるで代名詞となったような映画祭から「批評家週間」を紹介するプログラム。名前どおり、批評家がプログラムする映画祭だ。

これは、日本にはない。

“批評家”という概念も消えつつある気配すらする。

ぴあフィルムフェスティバルも、「紹介」に注力する映画祭で、自ら批評を行わない。

だからこそ、興味がある。

批評家週間がパッケージで巡回を推進している短編コンペティションの作品と、本年、日本から唯一招待された空族の『典座-TENZO-』の、3つのプログラムを一日で一気に上映し、批評家週間のプログラマーや富田監督からお話を伺う最終日21日。同時に、二階ではPFFアワード受賞作品の上映が行われる。

東西映画文化のコントラストが興味深い日になるだろう。

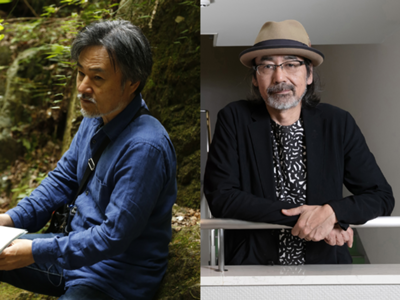

『典座-TENZO-』富田克也監督

PFFの歴史のなかで、最も大量のフランス映画を上映したのは、1984年。アジア初のフランソワ・トリュフォー監督の特集だ。「映画祭は招待されるものではなく、自ら赴くものである」と航空券をご自身で購入して来日されたトリュフォー監督の数々の逸話は、今もPFFで語り継がれている。

84年来日時のフランソワ・トリュフォー監督

近年では、1996年。殆どのフランス映画は日本公開されない現実を知り、気鋭の新人特集を行った。そのとき、手伝っていただいたのが、今回追悼企画を行う吉武美知子さんだ。

吉武さんの訃報を受けたときの驚愕。ずっとずっと元気でいるパワフルな先輩、と疑いもなくおもわせる方だったから。

パリに住んでさまざまな映画の仕事をするなかで、じょじょに映画のプロデュースを行うようになっていった吉武さんの、プロデューサーとしての活動の一部を、堀越謙三プロデューサー、黒沢清監督、諏訪敦彦監督のお話と作品上映を交えてご紹介し、次世代へと吉武さんの仕事を繋いでいく場所としたい。

『TOKYO!』ミシェル・ゴンドリー&レオス・カラックス&ポン・ジュノ監督

『ダゲレオタイプの女』黒沢 清監督&『ライオンは今夜死ぬ』諏訪敦彦監督

そして、「巨匠たちのファーストステップ」では、ルイ・マル、ジャック・ドゥミ、レオス・カラックス、「凄すぎる人たち」では、ジョスリーン・サアブ、ファブリス・ドゥ・ヴェルツ、セルジオ・コルブッチ、と、フランス人監督およびフランス資本の入った、個性際立つ映画たちが登場する。

あ、この並んだ6名の監督で、現在活躍中なのはおふたりだということに、映画の短くない歴史を、いま、はっと感じた。

イギリスで大揺れのEU。このEU以降、欧州での英語の浸透スピードは驚くものがある。小学校からの英語教育の開始もあろうが、多分、英語は世界一簡単な言葉、という理由も大きいだろう。フランスでも、英語でなんとかなる現在。それでも、映画をみていると「フランス語ができたらいいなあ・・・」と思わせる、映画を通した国力の向上は、とても賢いと常に思わされるフランスだ。

ではまた明日!