No.45:フィルムで映画を撮るということ(2/3)

フィルムで映画を撮るということ

文:蔦 哲一朗(PFFアワード2009『夢の島』監督)

フィルムで映画を撮るための苦労

今年2月から新宿ケイズシネマを皮切りに現在、全国を順次公開している私の監督作『祖谷物語』は全編35mmフィルム撮影の話題作(自称)である。しかも日本の素晴らしい四季を捉えるために、一年という期間を設けて徳島県の山奥に通いつめて撮影した、自主制作では異例の規模の映画だ。

まず、フィルムを使うということは、予算がある現場だと思われるだろうが、決してそんなことはない。もちろん、自主制作としてはまぁまぁの予算ではあったが、本来の映画制作ならゆうに5000万円はかかるところを、スタッフや出演者の方々にご無理をお願いし、地元の方々から食費や宿泊費をほぼ無償でご協力いただき、どうにかフィルムで映画を作るための予算が抽出できたのである。また、フィルム代自体もコダックさんから割引していただき、現像所の東映ラボ・テックさんにも破格のグロスでご協力いただいて、更にカメラなどの機材は、大学時代から親交のあったシネオカメラさんから大破格の金額で貸していただけたので、低予算でのフィルム撮影を実現できたのである。

では、なぜそんな人間関係を壊す危険を冒してまで、フィルムにこだわるのかという本題なのだが、それにはまず、我々ニコニコフィルムがどういった経緯でフィルム信者となったのかを知っていただけると、誤解なくご理解いただけると思うので、私たちのキャンパスライフを語らせていただきたい。

それでも、フィルムに魅せられた日々

東京工芸大学内の授業で16mmフィルム撮影の「デジタルにはないスリリングさ」に快感を覚えた私は、フィルムをもう少し勉強したいという思いから、矢島仁先生にご指導を仰ぎ、大学内の仲間を集めて、ニコニコフィルムという映画サークルを立ち上げた。その時はまだフィルムの基礎を学びたいくらいにしか思っていなかったが、矢島先生のもと、フィルムでの撮影を繰り返すうちに、大学を卒業する頃にはデジタルに戻ることができない体になってしまうのである。

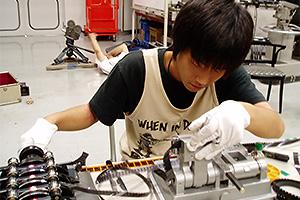

我々はまず白黒16mmフィルムの仕組みを学ぶために、映画創成期に逆戻りして、何げない風景を撮影してきては、自分たちで薬品を調合した現像液も持って暗室に閉じこもり、現像する日々が続いた。現像のやり方は基本、スチール写真と同じである。3分で110メートルはある16mmフィルムを専用のリールに巻きつけて、ロシア製のタンクにオリジナル現像液を流し込み、時間を計りながら、フィルムを撹拌(かくはん)しては、現像液を捨て、停止液や定着液といったものを順々に流し込み、フィルム上の銀が捉えていた光を浮かび上がらせていくのである。もちろん、現像は暗室での作業になるため、自分たちの作業はまったく目に見えない。皆さんのイメージでは赤ランプのもと、写真をピンセットで現像しているかもしれないが、あれは紙焼き(ポジフィルム)の段階である。ネガフィルムはどんなに微量の光も当てることが許されない。暗黒の中で、各自が工程を分担し、声だけを頼りにお互いを信じて、作業を進めていくのである。この時の“絆”の芽生え方といったら尋常ではない。“吊り橋効果”という言葉があるが、まさにこの暗闇での作業も、自分たちが撮ってきた画が本当に見えるかどうかという恐怖と不安の中で、一つの目標に向けて皆が作業を進めるので、友情が爆発的に高まるのである。我々ニコニコフィルムが大学を卒業して、今年30歳を迎えるようになっても、一緒にいられるのはこの時の経験が根底にあるからだと私は思っている。

3分の映像のために、暗室に一時間以上閉じこもり、水洗いや白黒の像を反転させるためのポジ焼き・現像など、一日を費やして自分たちが撮ってきた映像を浮かび上がらせるのである。そして、また撮影してきては、3分間の画を確認するために一日、現像液にまみれながら作業するのである。他の先生方からは、なぜそんな無駄なことをするのかとも言われ続けたが、像が浮かび上がるという当たり前のことに感動し、映写機にかけてスクリーンに映し出された映像へのとてつもない愛着は、テープや、データでは味わうことはできない。ただ画が見えることへの感動。エジソンやリュミエール兄弟が経験したような初歩的な感動を私たちは、幸運にも大学時代に経験してきたのである。

私は、水洗いしたフィルムを干し、スポンジで水を拭き取る時、自分たちが撮ってきた画が一枚一枚フレームとなり、永遠とも思えるくらい連なっているのを見て、映画は写真の連続だということを改めて感じるのである。映画に影響を受け、自分も映画を撮りたいと思い、それには面白い発想とシナリオが大切だと悪戦苦闘もするが、それ以前に私はこの画、一枚一枚にまず自分の見たもの、見たいものをきちんと浮かび上がらせる能力が必要だと、連なったフィルムを見ながら強く感じたのである。もっと過激な言い方をすれば、内容を面白くしたいと思うのは、当り前である。ただそれ以前にその内容を伝えるためのフレームをどう見せるか、何で見せるかということに、もっと気を配らなければ、私は映画監督を志す者として、インディーズで何かしら評価はされても、世界を視野にいれた時、その先はないと思うのである。それは、自分がフィルムを現像するようになって、映画というものを“光の記録”いう観点から見るようになってから、昨今の日本映画の光への意識の薄さを痛感させられるのである。それは、予算的に照明機材が準備できないとか、自然光でもスケジュール的に粘れないといった商業的な面での問題ではあると思うが、結果論として、日本映画の画はつまらないものが多い。自分たちのことは棚に上げて、偉そうなことを言わせていただければ、海外に比べて、職人さんがいないように思う。ほとんどの方が才能ある素人なのだ。プロも自主制作も何を撮るかということに重きを置いているからだろうか、日本の画は妥協しすぎている。研ぎ澄まされた匠の技から生まれる建築物や陶芸品のような、芸術品としての崇高さが足りないのである。絵画のように光を捉えてキャンパスに描く、フレームへのこだわりを今一度、部署に関係なくみんなが意識し直してもいいのではないかと、私は思う。