シンポジウム「世界から見た日本映画の強みと弱み」(vol.1)

昨秋、2014年10月30日(木)TOHOシネマズ日本橋にて、第27回東京国際映画祭 フィルムメーキング・サバイバル講座「映画は完成したけれど」の一環として、PFF提携企画「世界から見た日本映画の強みと弱み」と題したシンポジウムをおこないました。登壇したのは、映画評論家、映画作家、映画祭キュレーターとして活躍し、北野武監督や三池崇史監督ら日本のインディペンデント映画や自主映画の監督をいち早く世界に紹介してきたトニー・レインズ氏、『ナイアガラ』が「PFFアワード2014」にてグランプリを受賞した早川千絵監督。通訳は藤岡朝子氏、司会はPFFディレクターの荒木啓子が務めました。

まず最初に、ここ数年レインズ氏が紹介し、海外で上映され話題を呼んだ作品例として、自主映画4作品の映像の一部を観せながら、レインズ氏が解説します。

トニー・レインズ氏(以下、レインズ氏):ざっくばらんな会にしたいと思っております。この会が、バーで親密なおしゃべりをしているような、そんな場所になればいいと願っています。

平林勇監督『PENIS』(2002年)

21世紀アジアデザインコンペ グランプリ/第21回バンクーバー国際映画祭/2006年NIPPON CONNECTION(ドイツ)

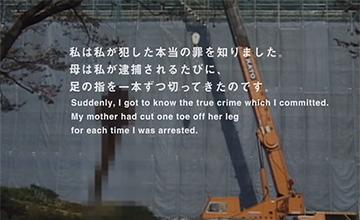

この作品は、ある犯罪者の主観を描いた映画です。ある種の欲望、狂気に追いやられる人間を描いています。社会の枠組みを逸脱している人間、9回も逮捕されている犯罪者を撮るということは、既にこの映画がメインストリームの外にあることを表明しています。そのほかにもこの作品は次のことを試みています。ペニスの表出の上に、日本の検閲の特徴を表すモザイクをかけていますけれども、このことによって監督は、映倫の制度、検閲の制度に対して異議申立てをしていると思います。監督はナレーションをPCの人口音声で読み上げさせ、キャプションで日本語と英語で出しています。この手法はこの後の監督の5作品にも使われている手法です。犯罪者の声を人工的に作り上げることで、ある種の距離感を感じさせ、映画の中で語られている内容について考えさせる効果をもたらしています。

石井裕也監督『剥き出しにっぽん』(2005年)

「PFFアワード2007」グランプリ/第37回ロッテルダム国際映画祭/第32回香港国際映画祭「アジア・フィルム・アワード」第1回「エドワード・ヤン記念」アジア新人監督大賞/ほか

この作品が、石井監督のその後の7年間の活躍を予想させるインパクトを与えたことは誰もが認めるところでしょう。鍵は、石井裕也監督というのは「非・山田洋次的」であるということ。国際的にもっとも成功を収めた『川の底からこんにちは』ではヒロインに「男はつらいよ」という台詞があったり、『ハラがコレなんで』は、それこそ寅さんランドに迷い込んでいるような感覚になります。ある路地、世界から隔絶された孤島のような世界。その世界に人々が様々な問題を持ち込むのです。石井監督は、山田洋次監督を引用しながらも、山田監督とはまったく正反対の世界を描き出しています。『剥き出しにっぽん』のファーストシーンで描かれているおじいさんと孫の関係、ハイタッチをするという非常に不条理な感じのシチュエーションから私たちが分かることは、まさに石井裕也監督は非・山田洋次監督的であるということです。山田洋次監督は、伝統的な日本の家族関係を重んじています。彼は、様々な世代の人が同じ屋根の下で幸福に同居している姿を描くわけですけれども、それに対し、この映画の中で描かれているのは、おじいさんと孫との非常に特別な関係です。そして同時に主人公が、家族というシステム、経済というシステム、社会というシステムといった、あらゆるシステムから疎外されている、孤独を抱えている人物だという描写に繋がっていくわけです。もうひとつ言っておきたいのは、石井裕也監督は一般的には政治的な監督だとは思われていません。小川紳介監督のようには語られることはない監督ですが、この7年で彼に成功をもたらした1つの要因としては、彼の政治的な意識にあると思います。彼の政治性というのは決して攻撃的ではなく、むしろ人物を通して、個人的な政治状況に自覚的なキャラクターを描くことを通してそれを示していると思います。国際的な観客というのは、映画を通してその国を知ることになるわけです。多くの日本の映画というのは、そういった政治的なキャラクターの書き込みが足りないものばかりだと思います。まさにそこがポイントだと思います。世界の観客が日本映画を理解する取っ掛かりが掴みにくいのは、この政治性の問題があると思います。

注:山田洋次/1931年大阪生まれ。映画監督。『男はつらいよ』シリーズ、『学校』シリーズなどの人情劇を多く手掛ける。近作に『ちいさいおうち』。現役でもっとも多くキネマ旬報ベストテンに入賞した監督である

注:小川紳介/1936年東京都生まれ。ドキュメンタリー映画作家。1968年、小川プロダクションを設立し、『三里塚』シリーズ全7作、『ニッポン国 古屋敷村』など数々の傑作を監督。山形国際ドキュメンタリー映画祭創設の提唱者でもある

池田暁監督『山守クリップ工場の辺り』(2013年)

「PFFアワード2013」審査員特別賞/第32回バンクーバー国際映画祭「タイガー&ドラゴンアワード」グランプリ/第43回ロッテルダム国際映画祭コンペティション部門 グランプリ/ほか

この映画はバンクーバーとロッテルダムという2つの国際映画祭でグランプリを獲得していますが、2つの会場では反応に大きな違いがあったそうです。バンクーバーでは観客は大笑いしていました。ある種のブラックコメディーとして観てくれたのだと思います。しかしロッテルダムでは、おそらく表現主義的なドラマのように捉えられ、あまり笑いは起こりませんでした。PFFではお客さんは笑わなかったと監督から聞きました。もちろんどのような捉え方をしてもいいのですが、私は、この作品には監督の意図としてコメディーの要素があるのではないかと思いました。私は知らないことがたくさんありますけれど、少なくともクリップというものは町外れの小さな工場で男たちが手作業で作っているとは思いません。監督にも「クリップって本当にこうやって作るの?」と聞いたら、「いや、知らないです」と言っていました。この映画の冒頭に見られるのは、小津安二郎監督のパロディーではないかと思うのです。たとえば、煙突のショット。このようなオフビートなオープニングというのは小津作品によく見られます。この冒頭から既に小津安二郎的形式主義がみられるのではないかと思います。次のショット以降も、静止したカメラフレームの中に人が出入りしていくという形式を取っています。決して小津監督のコピーではないのですが、そこに引用を見られるように思います。ここにはある種の社会批評、風刺があると思います。たとえば、酷い搾取を受けている労働者と彼らの管理者が登場します。そしてこの管理者の男は、自分の妻と労働者の女性、2人の女性を酷い目に合わせます。労働者の女性には関係を迫り、妻には「料理をしなければ離婚する」と脅す。そこには日本に生きている人間の行動様式に対する批評が感じられます。日本の管理職に対する批評かもしれませんし、個人的な、たとえば女性との人間関係に対する批評が感じられます。そこに工場労働者という不条理な状況を与えることによって、ブラックコメディーとして描いているわけです。

注:小津安二郎/1903年東京生まれ。映画監督・脚本家。ローアングル、日本的様式美など「小津調」と称される独特の映像世界で『お茶漬けの味』『東京物語』『早春』などの優れた作品を次々に生み出し、世界的に高く評価される

鈴木洋平監督『丸』(2014年)

「PFFアワード2014」入選/第33回バンクーバー国際映画祭 NY MOMA&リンカーンセンター主催「第44回ND/NF」選出

この作品は私が今年観た中で最高の作品であり、少なくとも今年一番エキサイトした作品です。監督が映画の中でおこなうのは、このごくごく普通の家族の中にカオスとパニックを巻き起こすことなのです。登場人物が物理的に静止、文字通り静止してしまう。そしてそこで何が起こったかということを考えようとすると脳みそが混乱してしまう、そういう状況に主人公たちを陥れます。ごく普通の家族が日常をひっくり返されてしまうという映画なのですが、これは色々な解釈ができると思います。監督も「どうとでも解釈してほしい」とおっしゃっているようですが、私自身の解釈を言わせていただくと、これはまさに日本の状況についての隠喩だと思うのです。近年、クール・ジャパンとして日本を再定義しようという動きがあると思います。私はもちろん日本人ではありませんし、ただの訪問者ですが、外部者として、決してそれに同感できません。1980年代以来、私は日本に通い続けていますが、日本は決してクールなのではなく、内面的なダイナミズムを失ってしまっていると感じます。まったく変化しない、クールとは程遠い国だと思います。民主党が第一党となった非常に短い期間を除けば、80年代からずっと同じ政党が政権を握り、唯一、企業や財閥、商業施設が人々にたくさん消費させようとする、その動きだけが加速化して、社会的な労働力や階層の変化というものが一切見られないのが日本です。これは韓国との対比の中で非常に目立つ違いですね。この20年間、韓国は大きい変化を経験してきた国ですから。『丸』というタイトルを、果たして監督が日の丸を意図して付けたのかどうか分かりませんが、私はこれは社会に対する言及であり、静止した社会に対する批評だと思うのです。そしてそれは大変挑発的であり、どこか心乱されるような未来のヴィジョンだと思います。日本というのはある種の病に囚われており、それは日本の弱みでもあり、強みでもあると私は思います。